خطت الرواية العربية خطوات سريعة خلال فترة تعد وجيزة فى القرن العشرين، وبالتحديد بدايةً من عام ١٩١٣، مع صدور رواية «زينب» للكاتب محمد حسين هيكل، التى تعتبر أول رواية عربية مواكبة لمسيرة الأدب الحديث، وقد تأثرت فى أسلوبها بعناصر اتسم بها الأدب العربى من قديم، كالقص والحكى الشعبي، وجاءت من جانب آخر، كامتداد للتيار الواقعى الذى ازدهر فى أوروبا، على يد كتّاب مثل «ديكنز» فى إنجلترا، و«بلزاك» فى فرنسا، و«جوجول» فى روسيا.

وسرعان ما ظهرت أعمال أدبية عربية تعكس الواقع وتشتبك معه خلال الخمسينيات والستينيات، لكتّاب كإحسان عبدالقدوس، نجيب محفوظ، يوسف السباعي، محمود المسعدي، وغيرهم، غير أن الرواية العربية، التى اتخذت منحنيات عدّة، ظلّت كلمتها غير مسموعة على النحو الكافى، فيما يبدو، على مستوى الأدب العالمي، وليس أدل على ذلك إلّا غيابها عن قائمة أفضل عشر روايات فى تاريخ البشرية، وفقًا لتصنيف صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، حسبما جاء فى موقع روسيا اليوم، فى أواخر يونيو الماضي، وفضلًا عن ذلك، فإن الرواية العربية لم تنجح فى التأثير على مجالات وحقول معرفية أُخرى، بخلاف الرواية الغربية، التى استطاعت أن تحوى فى ثناياها بذور مدارس وتيارات فكرية وفلسفية، برزت فيما بعد فى أُطُر نظرية متماسكة.

وسرعان ما ظهرت أعمال أدبية عربية تعكس الواقع وتشتبك معه خلال الخمسينيات والستينيات، لكتّاب كإحسان عبدالقدوس، نجيب محفوظ، يوسف السباعي، محمود المسعدي، وغيرهم، غير أن الرواية العربية، التى اتخذت منحنيات عدّة، ظلّت كلمتها غير مسموعة على النحو الكافى، فيما يبدو، على مستوى الأدب العالمي، وليس أدل على ذلك إلّا غيابها عن قائمة أفضل عشر روايات فى تاريخ البشرية، وفقًا لتصنيف صحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، حسبما جاء فى موقع روسيا اليوم، فى أواخر يونيو الماضي، وفضلًا عن ذلك، فإن الرواية العربية لم تنجح فى التأثير على مجالات وحقول معرفية أُخرى، بخلاف الرواية الغربية، التى استطاعت أن تحوى فى ثناياها بذور مدارس وتيارات فكرية وفلسفية، برزت فيما بعد فى أُطُر نظرية متماسكة.

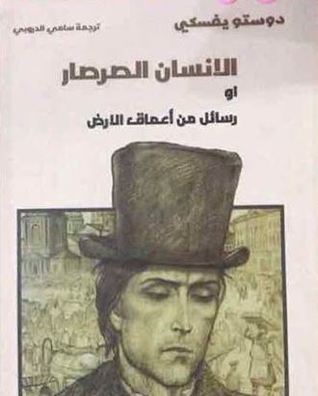

ومن أبرز الروايات الغربية التى اضطلعت بهذا الدور التأسيسي، رواية

«الإنسان الصرصار»، أو «فى قبوي»، الصادرة فى عام ١٨٦٤، للكاتب الروسى

الكبير فيودور دوستويفسكي، فهى تعد إحدى الروايات الأولى التى انطوت على

نزعة وجودية واضحة، ويعتبرها البعض أول رواية وجودية بالفعل، وموضوع

الإنسان الصرصار، هو مناقشة هيمنة الأنانية القائمة على المنفعة الذاتية،

والمثالية المفرطة غير العملية للإصلاح السياسى والاجتماعي، وسيطرة أسواق

المال الغربية، واستحواذ التكنولوجيا على الحقيقة، وهو ما يحمل الرواية

بعدًًا كونيًًا واسعًا، يتخطى حدود القرن الذى وُلدت فيه.

وتعد رواية «الجريمة والعقاب»، الصادرة فى ١٨٦٧، للكاتب نفسه، بذرة مدرسة التحليل النفسي، التى ازدهرت فيما بعد، وعلى نحو علمى ونظرى متماسك، على يد الطبيب النفسانى سيجموند فرويد، وقد اعترف فرويد، بدور دوستويفسكي، فى تسليط الضوء على الكثير من الجوانب النفسية التى تصدّى هو لتحليلها وتحويلها إلى مقولات علمية فيما بعد، والرواية تسرد حكاية طالب مثقف، فقير، يحمل أفكارًا مفادها أن تخليص المجتمع ينبغى أن يتم على أيدى بعض الأفراد الممتازين المؤهلين للاضطلاع بهذا الدور، وقد قادته فكرته لقتل سيدة عجوز مرابية، من أجل أن يستفيد بمالها فى مساعدة أمه، واستكمال دراسته، غير أنه أخذ فى الانهيار تدريجيًا، بعد مرور شهر على ارتكاب الجريمة، وراح يصدر علامات تشير إلى أنه القاتل، فالجريمة التى ارتكبها من أجل خلاص المجموع، ولأجل تحقيق العدالة الاجتماعية، انتهت به إلى العزلة التامة، والغرق فى هواجسه وشكوكه.

وتعد رواية «الجريمة والعقاب»، الصادرة فى ١٨٦٧، للكاتب نفسه، بذرة مدرسة التحليل النفسي، التى ازدهرت فيما بعد، وعلى نحو علمى ونظرى متماسك، على يد الطبيب النفسانى سيجموند فرويد، وقد اعترف فرويد، بدور دوستويفسكي، فى تسليط الضوء على الكثير من الجوانب النفسية التى تصدّى هو لتحليلها وتحويلها إلى مقولات علمية فيما بعد، والرواية تسرد حكاية طالب مثقف، فقير، يحمل أفكارًا مفادها أن تخليص المجتمع ينبغى أن يتم على أيدى بعض الأفراد الممتازين المؤهلين للاضطلاع بهذا الدور، وقد قادته فكرته لقتل سيدة عجوز مرابية، من أجل أن يستفيد بمالها فى مساعدة أمه، واستكمال دراسته، غير أنه أخذ فى الانهيار تدريجيًا، بعد مرور شهر على ارتكاب الجريمة، وراح يصدر علامات تشير إلى أنه القاتل، فالجريمة التى ارتكبها من أجل خلاص المجموع، ولأجل تحقيق العدالة الاجتماعية، انتهت به إلى العزلة التامة، والغرق فى هواجسه وشكوكه.

مثقفون: الرواية العربية ممسكة بـ«ذيل» الرواية الغربية

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي: أتصور أننا لا يجب أن نقلق أو ننزعج بسبب عدم وجود رواية عربية واحدة ضمن القائمة التى اختارت أفضل عشر روايات فى تاريخ الرواية، فالقوائم الأطول التى أعلنت من قبل تضمنت بينها بعض الروايات العربية، وقد كانت هناك أربع روايات عربية ضمن القائمة التى صيغت قبل حوالى سنتين، وشملت أفضل مائة رواية فى تاريخ الرواية الإنسانية كله، وفيما يتصل بالتساؤل حول دور الرواية، والأدب عمومًا، فى توجيه أو خلق تيارات فلسفية ما، وعدم إمكان ملاحظة هذا الدور فى تجربة الرواية العربية، فهناك أسباب متعددة فى تفسير هذا، منها ما يرتبط بتاريخ الفلسفة العربية، وهو تاريخ متقطع على أية حال، لم يشهد تراكمًا واتصالًا فى المنجزات الفلسفية العربية، على العكس من تاريخ الفلسفة الغربية، ومنها ما يتصل بمسيرة الرواية العربية، وهى مسيرة قصيرة طبعًا بالقياس لمسيرة الرواية الغربية.

وأضاف «حمودة»: أيضا، يمكن التفكير فى أن الثقافة الغربية عموما، شهدت وتشهد نوعًا من التواصل والتفاعل بين الجوانب المتعددة، والمشاغل المختلفة، ومن السعى إلى ربط استكشافات المعرفة والإبداع، وتبادل التأثير والتأثر فيما بينها، ومع صعود كل «حركة» ثقافية فى الغرب، يمكن ملاحظة حضور تصوراتها وأفكارها فى عدد كبير من المجالات والأنواع الإبداعية والفكرية، ونحن نفتقد فى ثقافتنا إلى مثل هذا التواصل والتفاعل والسعي.

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي: أتصور أننا لا يجب أن نقلق أو ننزعج بسبب عدم وجود رواية عربية واحدة ضمن القائمة التى اختارت أفضل عشر روايات فى تاريخ الرواية، فالقوائم الأطول التى أعلنت من قبل تضمنت بينها بعض الروايات العربية، وقد كانت هناك أربع روايات عربية ضمن القائمة التى صيغت قبل حوالى سنتين، وشملت أفضل مائة رواية فى تاريخ الرواية الإنسانية كله، وفيما يتصل بالتساؤل حول دور الرواية، والأدب عمومًا، فى توجيه أو خلق تيارات فلسفية ما، وعدم إمكان ملاحظة هذا الدور فى تجربة الرواية العربية، فهناك أسباب متعددة فى تفسير هذا، منها ما يرتبط بتاريخ الفلسفة العربية، وهو تاريخ متقطع على أية حال، لم يشهد تراكمًا واتصالًا فى المنجزات الفلسفية العربية، على العكس من تاريخ الفلسفة الغربية، ومنها ما يتصل بمسيرة الرواية العربية، وهى مسيرة قصيرة طبعًا بالقياس لمسيرة الرواية الغربية.

وأضاف «حمودة»: أيضا، يمكن التفكير فى أن الثقافة الغربية عموما، شهدت وتشهد نوعًا من التواصل والتفاعل بين الجوانب المتعددة، والمشاغل المختلفة، ومن السعى إلى ربط استكشافات المعرفة والإبداع، وتبادل التأثير والتأثر فيما بينها، ومع صعود كل «حركة» ثقافية فى الغرب، يمكن ملاحظة حضور تصوراتها وأفكارها فى عدد كبير من المجالات والأنواع الإبداعية والفكرية، ونحن نفتقد فى ثقافتنا إلى مثل هذا التواصل والتفاعل والسعي.

بينما

قالت الدكتورة عفاف عبدالمعطي، الناقدة والمترجمة: العرب قوم يدينون

بثقافتهم للشعر، وذلك يعود إلى انشغالهم بالتجارة قبل ظهور الإسلام، ومن ثم

إقامة أسواق لتبارى الشعراء، إما بالفخر كالمعلقات القديمة لعنترة بن شداد

أو عمرو بن كلثوم، أو بالمدح الذى ظهر مع حسان بن ثابت شاعر الرسول، ثم مع

انتقال الخلافة إلى الدولة الأموية، بات النفاق عن طريق مدح أو ذم أمير

المؤمنين هو السائد، وفن كتابة الرواية لم يظهر لدى العرب إلا بعد كتابة

المقامة، وبالتحديد فى مقامات عيسى بن هشام، وأحاديث موسى بن عصام، وكذلك

الملاحم أولى بشائر الكتابة النثرية عند العرب، ثم عرف العرب بعد ذلك

حكايات ألف ليلة وليلة، فكانت مصدرًا لمعرفة طريقة من طرق السرد الحكائي.

وبدأت كتابة الرواية بمعنى محاكاة ما سبق ذكره بتأسيس حكائى فى مصر، فكانت المرأة أول من كتبت الرواية، فقدمت عائشة التيمورية رواية «حلية الطراز»، وإن كانت المرأة الناشطة فى العمل الاجتماعى فى مصر كتبت نوعًا من المذكرات، مثلما فعلت السيدة هدى شعراوي، وكذلك رائدة التعليم السيدة نبوية موسى، غير أن الرواية المصرية الأولى ظهرت فى عصر النهضة، فأصدر محمد حسين هيكل رواية «زينب»، التى تتحدث عن عالم القرية المصرية، ونشرت الطبعة الأولى منها دون ذكر اسم مؤلفها عليها، نظرًا للعادات والتقاليد التى كانت تقلل من شأن هذا النوع من الحكي، فعنونها باسم «فلاح مصرى فصيح»، أو «الفلاح الفصيح».

وتابعت، ومع بداية الأربعينيات من القرن العشرين، وعقب ازدياد خريجى الجامعات، بدأت الكتابات تتوالى، خاصة مع دعوة سلامة موسى للشباب فى كتابه المهم «رسالة إلى الشباب» إلى الكتابة، وكذلك تشجيعه لنجيب محفوظ الذى بدأ نصوصه بكتابة الرواية التاريخية، فكانت باكورة كتاباته عبث الأقدار، وكفاح طيبة، وتوالت نصوصه حتى قرأ أجزاء رواية «البحث عن الزمن المفقود» للفرنسى مارسيل بروست، والتى قرأها بلغتها الفرنسية الأم بعد أن علّم نفسه اللغة الفرنسية، فاتجه محفوظ إلى النهج الاجتماعى فى الرواية، وبدأ يرصد ثم يعبر عما ما يحدث فى مجتمعه المصرى منذ أن تفتح وعيه، فرصد فى «ثلاثيته» المعروفة واقع مصر الاجتماعى والسياسى منذ العشرينيات من القرن الماضى، وكان يكتب عن مجتمع المدينة، بينما يكتب محمد عبدالله عن مجتمع الريف المصرى، فى الوقت الذى اتجه فيه يحيى حقى، الدبلوماسى العائد من بعثة دراسية بالخارج إلى نقد العادات المصرية البالية، فكانت روايته المعروفة «قنديل أم هاشم» مجسدة لذلك، وكان محمود المساعدة يكتب الرواية الاجتماعية فى تونس.

وكان إبراهيم الكونى يكتب الرواية الاجتماعية المعبرة عن واقع الصحراء الليبى، ثم ظهرت الواقعية السحرية مع كتاب أمريكا اللاتينية أمثال «ماريو برجاس يوسا»، وكذلك كتابات «جبرييل جارثيا ماركيز»، ثم الواقعية القذرة أو السافرة أو واقعية القاع فى أمريكا مع كتابات «ريموند كارفر»، و«ريتشارد فورد»، و»بول أوستر»، ليتأثر بها كتاب التسعينيات فى مصر، فتظهر نصوص «أحلام محرمة» لمحمود حامد التى تمت مصادرتها، وكذلك «بهجة العمى» لياسر إبراهيم، و«فاصل للدهشة» لمحمد الفخراني، و«وقوف متكرر» لمحمد صلاح العزب، وكلها، مثل باقى النصوص الأخرى، متبِعة، وليست مبتدَعة، تحاكى الطريقة الغربية فى السرد، لكنها تسقط ذلك على الواقع المصرى والعربي، أما كون عدم ظهور أية رواية عربية فى استفتاء «ديلى جراف»، فذلك ليس عيبًا فى الرواية العربية نفسها، بقدر ما هو عيبًا وقصورًا فى ترجمة النصوص العربية إلى اللغات الأجنبية، تلك الترجمة التى تعتمد على العلاقات والجهود الفردية، وتفتقد إلى المؤسسات العربية الداعمة والراعية لذلك، وكذلك قلة النصوص العربية المترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية، خاصةً فى مصر، باستثناء ترجمة الرواية الفائزة كل عام بجائزة نجيب محفوظ، الصادرة عن الجامعة الأمريكية، وهو نص عربى واحد لا تظهر نصوص أُخرى غيره.

وتابعت: لابد من تضافر جهود وزارات الثقافة العربية، وكذلك المؤسسات الثقافية الداعمة للترجمة، خاصة فى الخليج، والمركز القومى للترجمة فى مصر، لإلقاء الضوء وتكريس لجان متخصصة لفرز النصوص ونقلها إلى اللغات الأجنبية المقروءة، مثلما فعلت اليابان والصين وأسبانيا، لدعم ترجمة النصوص المعبرة عن التاريخ والأدب والاجتماع لديهم، فالعالم العربى متبع للغرب فى كل شىء، والرواية لم تكن بمنأى عن ذلك، فضلا عن افتقار العالم العربى الثقافى إلى التنظيم، وتقديم الصورة الإبداعية بعيدًا عن العشوائية، وهو سبب لعدم معرفة الغرب حاليًا بالنصوص العربية، وعدم تداولها غربيًا، وإن حدث ذلك فإنما يحدث بجهود فردية قليلة تدعم نفسها بنفسها، لكنها لا تحقق انتشارًا غربيًا واسعًا، ولا تعبر عن عالمها العربى بشكل واقعي، لأن هؤلاء الكتاب إما مقيمون فى الغرب، فيكتبون عن العالم العربى بعين السائح، أو قلائل من الكتاب العرب الذين يؤمن بهم أحد المترجمين، فينهض بشكل فردى بعبء الترجمة.

وبدأت كتابة الرواية بمعنى محاكاة ما سبق ذكره بتأسيس حكائى فى مصر، فكانت المرأة أول من كتبت الرواية، فقدمت عائشة التيمورية رواية «حلية الطراز»، وإن كانت المرأة الناشطة فى العمل الاجتماعى فى مصر كتبت نوعًا من المذكرات، مثلما فعلت السيدة هدى شعراوي، وكذلك رائدة التعليم السيدة نبوية موسى، غير أن الرواية المصرية الأولى ظهرت فى عصر النهضة، فأصدر محمد حسين هيكل رواية «زينب»، التى تتحدث عن عالم القرية المصرية، ونشرت الطبعة الأولى منها دون ذكر اسم مؤلفها عليها، نظرًا للعادات والتقاليد التى كانت تقلل من شأن هذا النوع من الحكي، فعنونها باسم «فلاح مصرى فصيح»، أو «الفلاح الفصيح».

وتابعت، ومع بداية الأربعينيات من القرن العشرين، وعقب ازدياد خريجى الجامعات، بدأت الكتابات تتوالى، خاصة مع دعوة سلامة موسى للشباب فى كتابه المهم «رسالة إلى الشباب» إلى الكتابة، وكذلك تشجيعه لنجيب محفوظ الذى بدأ نصوصه بكتابة الرواية التاريخية، فكانت باكورة كتاباته عبث الأقدار، وكفاح طيبة، وتوالت نصوصه حتى قرأ أجزاء رواية «البحث عن الزمن المفقود» للفرنسى مارسيل بروست، والتى قرأها بلغتها الفرنسية الأم بعد أن علّم نفسه اللغة الفرنسية، فاتجه محفوظ إلى النهج الاجتماعى فى الرواية، وبدأ يرصد ثم يعبر عما ما يحدث فى مجتمعه المصرى منذ أن تفتح وعيه، فرصد فى «ثلاثيته» المعروفة واقع مصر الاجتماعى والسياسى منذ العشرينيات من القرن الماضى، وكان يكتب عن مجتمع المدينة، بينما يكتب محمد عبدالله عن مجتمع الريف المصرى، فى الوقت الذى اتجه فيه يحيى حقى، الدبلوماسى العائد من بعثة دراسية بالخارج إلى نقد العادات المصرية البالية، فكانت روايته المعروفة «قنديل أم هاشم» مجسدة لذلك، وكان محمود المساعدة يكتب الرواية الاجتماعية فى تونس.

وكان إبراهيم الكونى يكتب الرواية الاجتماعية المعبرة عن واقع الصحراء الليبى، ثم ظهرت الواقعية السحرية مع كتاب أمريكا اللاتينية أمثال «ماريو برجاس يوسا»، وكذلك كتابات «جبرييل جارثيا ماركيز»، ثم الواقعية القذرة أو السافرة أو واقعية القاع فى أمريكا مع كتابات «ريموند كارفر»، و«ريتشارد فورد»، و»بول أوستر»، ليتأثر بها كتاب التسعينيات فى مصر، فتظهر نصوص «أحلام محرمة» لمحمود حامد التى تمت مصادرتها، وكذلك «بهجة العمى» لياسر إبراهيم، و«فاصل للدهشة» لمحمد الفخراني، و«وقوف متكرر» لمحمد صلاح العزب، وكلها، مثل باقى النصوص الأخرى، متبِعة، وليست مبتدَعة، تحاكى الطريقة الغربية فى السرد، لكنها تسقط ذلك على الواقع المصرى والعربي، أما كون عدم ظهور أية رواية عربية فى استفتاء «ديلى جراف»، فذلك ليس عيبًا فى الرواية العربية نفسها، بقدر ما هو عيبًا وقصورًا فى ترجمة النصوص العربية إلى اللغات الأجنبية، تلك الترجمة التى تعتمد على العلاقات والجهود الفردية، وتفتقد إلى المؤسسات العربية الداعمة والراعية لذلك، وكذلك قلة النصوص العربية المترجمة عن قسم النشر بالجامعة الأمريكية، خاصةً فى مصر، باستثناء ترجمة الرواية الفائزة كل عام بجائزة نجيب محفوظ، الصادرة عن الجامعة الأمريكية، وهو نص عربى واحد لا تظهر نصوص أُخرى غيره.

وتابعت: لابد من تضافر جهود وزارات الثقافة العربية، وكذلك المؤسسات الثقافية الداعمة للترجمة، خاصة فى الخليج، والمركز القومى للترجمة فى مصر، لإلقاء الضوء وتكريس لجان متخصصة لفرز النصوص ونقلها إلى اللغات الأجنبية المقروءة، مثلما فعلت اليابان والصين وأسبانيا، لدعم ترجمة النصوص المعبرة عن التاريخ والأدب والاجتماع لديهم، فالعالم العربى متبع للغرب فى كل شىء، والرواية لم تكن بمنأى عن ذلك، فضلا عن افتقار العالم العربى الثقافى إلى التنظيم، وتقديم الصورة الإبداعية بعيدًا عن العشوائية، وهو سبب لعدم معرفة الغرب حاليًا بالنصوص العربية، وعدم تداولها غربيًا، وإن حدث ذلك فإنما يحدث بجهود فردية قليلة تدعم نفسها بنفسها، لكنها لا تحقق انتشارًا غربيًا واسعًا، ولا تعبر عن عالمها العربى بشكل واقعي، لأن هؤلاء الكتاب إما مقيمون فى الغرب، فيكتبون عن العالم العربى بعين السائح، أو قلائل من الكتاب العرب الذين يؤمن بهم أحد المترجمين، فينهض بشكل فردى بعبء الترجمة.

وقال

القاص أحمد الخميسي: إن الرواية العربية لم تتسم على مدار مسيرتها بشكل

فنى محدّد ومميز على مستوى البناء، فقد كان الأدب العربى على الدوام

مستوردًا للأشكال الفنية الغربية، محاكيًا لها، ولا عجب فى ذلك، لأن الغرب

سبقنا حضاريًا على كل المستويات والمناحي، والأدب لا يمكن أن يكون استثناءً

فى ذلك، ومن هنا كانت دعوة الكثير من المفكرين إلى التغريب، وعلى رأسهم

الدكتور طه حسين، وهو ليس عيبًا على أية حال أن نستفيد من التجارب السابقة

لنا.

وتابع: الرواية الغربية استطاعت التأسيس لمدارس فكرية وفلسفية لأن السياق الحضارى سمح بذلك، فروسيا لم تكن دولة عظمى حين ظهرت بها تلك الأعمال التى حملت بذور تيارات لاحقة، غير أنها كانت متواصلة حضاريًا وثقافيًا مع البلدان الأوروبية من حولها، ومن هنا لم يكن غريبًا أن يحدث ذلك فى بلد مليء بالمواهب.

وتابع: الرواية الغربية استطاعت التأسيس لمدارس فكرية وفلسفية لأن السياق الحضارى سمح بذلك، فروسيا لم تكن دولة عظمى حين ظهرت بها تلك الأعمال التى حملت بذور تيارات لاحقة، غير أنها كانت متواصلة حضاريًا وثقافيًا مع البلدان الأوروبية من حولها، ومن هنا لم يكن غريبًا أن يحدث ذلك فى بلد مليء بالمواهب.

فيما قال الدكتور خيرى دومة، أستاذ الأدب

العربي: الرواية العربية هى ابنة الرواية الغربية، ولا يمكن التفكير فى

الأدب العربى بمعزل عن هذه الحقيقة، فالرواية فن نشأ بالأساس فى فرنسا، أى

أنه فى شكله الحديث، فن غربى بامتياز، وهذا أمر لا يقلل من شأن روايتنا

وأدبنا، فلدينا أيضًا الكثير من الأعمال المهمة، وقد استحقت الأعمال

الأدبية العربية أن تتواجد فى قائمة أفضل عشر روايات فى تاريخ الإنسانية فى

تصنيف صحيفة تليجراف، على الأقل من خلال رواية واحدة لنجيب محفوظ مثلًا.

وأضاف «دومة»: الترجمة أيضًا لها دور كبير فى التعريف بالأعمال الأدبية المؤثرة، فنحن فى حاجة إلى تصدير أعمالنا للعالم بشكل أكبر، وأكثر منهجية، والكثير من الكتاب الشباب حاليًا انتبهوا إلى أهمية دور الترجمة، ومنهم من يكتب من أجل أن يترجم خصيصًا.

وأضاف «دومة»: الترجمة أيضًا لها دور كبير فى التعريف بالأعمال الأدبية المؤثرة، فنحن فى حاجة إلى تصدير أعمالنا للعالم بشكل أكبر، وأكثر منهجية، والكثير من الكتاب الشباب حاليًا انتبهوا إلى أهمية دور الترجمة، ومنهم من يكتب من أجل أن يترجم خصيصًا.