تأليف: عبدالمتعال الصعيدى

الأستاذ بكلية اللغة من كليات الجامع الأزهر

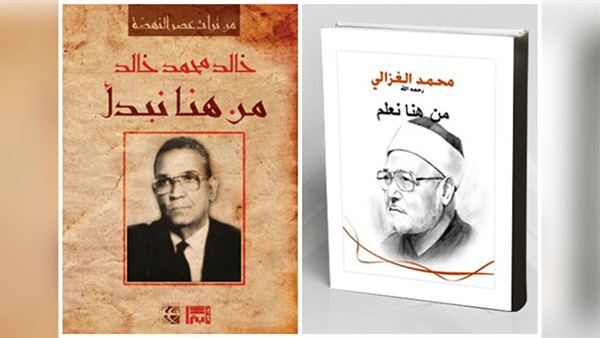

قليلون هم الذين يعرفون أن كتاب «من أين نبدأ؟» لمؤلفه العالم الأزهرى الفذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى «توفى عام 1966» كان «طرفا ثالثًا» فى المعركة التى دارت عام 1950 بين الأستاذ خالد محمد خالد والشيخ محمد الغزالى، الذى كتب «من هنا نعلم» ردا على كتاب خالد محمد خالد «من هنا نبدأ».

أهمية كتاب الصعيدى ليست مجرد أهمية تاريخية هدفها معرفة طرف مجهول فى معركة فكرية شهيرة، بل تكمن أهمية هذا الكتاب بالأساس فى قيمته الفكرية والتجديدية.

ولن نكون مبالغين إذا قلنا لو أن الدولة أو مختلف الأنظمة السياسية التى تعاقبت على مصر منذ 1950 وحتى الآن قد تنبهت لخطورة الطرح الذى يقدمه «من أين نبدأ؟» عبر تدريسه للطلاب ونشره فى مختلف وسائل الإعلام، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من إرهاب وعنف ونشر لأفكار من عينة: نظامنا غير إسلامى.. أو: الذى يحكمنا هو القانون الفرنسى وليست الشريعة.. أو: الخلافة الإسلامية هى النظام الإسلامى للحكم.

الأستاذ بكلية اللغة من كليات الجامع الأزهر

قليلون هم الذين يعرفون أن كتاب «من أين نبدأ؟» لمؤلفه العالم الأزهرى الفذ الشيخ عبد المتعال الصعيدى «توفى عام 1966» كان «طرفا ثالثًا» فى المعركة التى دارت عام 1950 بين الأستاذ خالد محمد خالد والشيخ محمد الغزالى، الذى كتب «من هنا نعلم» ردا على كتاب خالد محمد خالد «من هنا نبدأ».

أهمية كتاب الصعيدى ليست مجرد أهمية تاريخية هدفها معرفة طرف مجهول فى معركة فكرية شهيرة، بل تكمن أهمية هذا الكتاب بالأساس فى قيمته الفكرية والتجديدية.

ولن نكون مبالغين إذا قلنا لو أن الدولة أو مختلف الأنظمة السياسية التى تعاقبت على مصر منذ 1950 وحتى الآن قد تنبهت لخطورة الطرح الذى يقدمه «من أين نبدأ؟» عبر تدريسه للطلاب ونشره فى مختلف وسائل الإعلام، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من إرهاب وعنف ونشر لأفكار من عينة: نظامنا غير إسلامى.. أو: الذى يحكمنا هو القانون الفرنسى وليست الشريعة.. أو: الخلافة الإسلامية هى النظام الإسلامى للحكم.

تظهر قيمة «من أين نبدأ؟» التجديدية التى نحن فى مسيس الحاجة إلى نشرها

وإذاعتها، وهذه مجرد أمثلة لأفكار قال بها عالم أزهرى بارز فى مساجلته مع

الغزالى وخالد محمد خالد:

أولا: القانون المصرى متوافق مع الشريعة الإسلامية، إن لم يكن نصًا، فهو متفق بالتأويل، والنص الوحيد الذى كان مناقضًا للشريعة هو قانون إباحة البغاء فى أربعينيات القرن الماضى، وعندما احتج شيوخ أزهريون ضده تم إلغاؤه، ماعدا ذلك الدساتير المصرية المختلفة لا تناقض الشريعة.

ثانيا: الخلافة ليست هى النظام الإسلامى الوحيد، فكل حكم عادل هو حكم إسلامى، والدولة العثمانية التى كانت تسمى نفسها خلافة- برأى عبد المتعال الصعيدى- لم تكن تتفق مع مبادئ الإسلام.

ثالثا: جنسية المسلم هى وطنه الذى يعيش فيه، وهناك رابطة قلبية تجمع بينه وبينه المسلمين فى مختلف أنحاء العالم. النقاط السابقة مجرد أمثلة لأفكار تجديدية قدمها وعرضها الصعيدى فى «من أين نبدأ؟» الذى تنشره البوابة على حلقات طوال شهر رمضان المبارك، آملين أن ينتبه القائمون على المناهج التعليمية إلى أهمية ما يقدمه من أفكار عصرية ومن ثم يصبح مقررا دراسيا فى مختلف مراحل التعليم- بعد صياغته تربويا- فبالتعليم- التعليم فقط- يمكننا محاصرة الإرهاب الدينى الذى بات للأسف تهمة تلاحق الإسلام والمسلمين.

والآن فلننتقل إلى ما ذكره الشيخ محمد الغزالى فى الرد على ذلك الموضوع فى كتابه -من هنا نعلم- فسنجده قد ناقض نفسه أيضا فى الرد عليه، لأنه ذكر أولا أن الأستاذ خالد حمل حملة شعواء على المتاجرين بالدين، الذين يأكلون باسمه ويسيئون إليه أبلغ إساءة، والذين يظهرون للناس وهم مجردون من فضائله وآدابه، ثم قال: ونحن نؤيد الأستاذ فى هذه الحملة، ونعتقد أنه لو جاز لعلماء الإسلام أن يخلدوا للراحة والدعة فى عصر ما، فإن هذا العصر بما وفد به على الإسلام من مآس وهزائم يجعل السكوت منكرا، والهدوء حراما، ومطلب الجاه والترف جريمة، فكيف بمن يطلب التقدم فى أمم منكوبة، ويسعى إلى تدعيم أثرته فى شعوب مأكولة؟ هذا هو الضلال المبين، سمى الأستاذ خالد هؤلاء كهانا، ثم راح ينقل عن كتاب -معالم تاريخ الإنسانية- للكاتب الإنجليزى ويلز، أوصاف هذه الكهانة وأساليبها النابية فى المكر والاحتيال، ولا حاجة بنا إلى هذا النقل، ففى مصادر الشريعة وأقوال الأئمة تفصيل أوسع، وإصابة أحكم، فلنذكر السمة الأولى لهؤلاء الكهان، منهم كما يقول الأستاذ خالد يدعون الناس إلى القناعة المقدسة، بيد أن الكهنة أنفسهم ألد أعداء القناعة، وأسبق العالمين إلى اقتناص الغنائم والبحث عن المال والجاه، إنهم يملأون بطونهم بالمطاعم.

ويشيدون القصور، ويشترون الأطيان، ثم يحدثون الناس عن الفقر المحبوب.

أولا: القانون المصرى متوافق مع الشريعة الإسلامية، إن لم يكن نصًا، فهو متفق بالتأويل، والنص الوحيد الذى كان مناقضًا للشريعة هو قانون إباحة البغاء فى أربعينيات القرن الماضى، وعندما احتج شيوخ أزهريون ضده تم إلغاؤه، ماعدا ذلك الدساتير المصرية المختلفة لا تناقض الشريعة.

ثانيا: الخلافة ليست هى النظام الإسلامى الوحيد، فكل حكم عادل هو حكم إسلامى، والدولة العثمانية التى كانت تسمى نفسها خلافة- برأى عبد المتعال الصعيدى- لم تكن تتفق مع مبادئ الإسلام.

ثالثا: جنسية المسلم هى وطنه الذى يعيش فيه، وهناك رابطة قلبية تجمع بينه وبينه المسلمين فى مختلف أنحاء العالم. النقاط السابقة مجرد أمثلة لأفكار تجديدية قدمها وعرضها الصعيدى فى «من أين نبدأ؟» الذى تنشره البوابة على حلقات طوال شهر رمضان المبارك، آملين أن ينتبه القائمون على المناهج التعليمية إلى أهمية ما يقدمه من أفكار عصرية ومن ثم يصبح مقررا دراسيا فى مختلف مراحل التعليم- بعد صياغته تربويا- فبالتعليم- التعليم فقط- يمكننا محاصرة الإرهاب الدينى الذى بات للأسف تهمة تلاحق الإسلام والمسلمين.

والآن فلننتقل إلى ما ذكره الشيخ محمد الغزالى فى الرد على ذلك الموضوع فى كتابه -من هنا نعلم- فسنجده قد ناقض نفسه أيضا فى الرد عليه، لأنه ذكر أولا أن الأستاذ خالد حمل حملة شعواء على المتاجرين بالدين، الذين يأكلون باسمه ويسيئون إليه أبلغ إساءة، والذين يظهرون للناس وهم مجردون من فضائله وآدابه، ثم قال: ونحن نؤيد الأستاذ فى هذه الحملة، ونعتقد أنه لو جاز لعلماء الإسلام أن يخلدوا للراحة والدعة فى عصر ما، فإن هذا العصر بما وفد به على الإسلام من مآس وهزائم يجعل السكوت منكرا، والهدوء حراما، ومطلب الجاه والترف جريمة، فكيف بمن يطلب التقدم فى أمم منكوبة، ويسعى إلى تدعيم أثرته فى شعوب مأكولة؟ هذا هو الضلال المبين، سمى الأستاذ خالد هؤلاء كهانا، ثم راح ينقل عن كتاب -معالم تاريخ الإنسانية- للكاتب الإنجليزى ويلز، أوصاف هذه الكهانة وأساليبها النابية فى المكر والاحتيال، ولا حاجة بنا إلى هذا النقل، ففى مصادر الشريعة وأقوال الأئمة تفصيل أوسع، وإصابة أحكم، فلنذكر السمة الأولى لهؤلاء الكهان، منهم كما يقول الأستاذ خالد يدعون الناس إلى القناعة المقدسة، بيد أن الكهنة أنفسهم ألد أعداء القناعة، وأسبق العالمين إلى اقتناص الغنائم والبحث عن المال والجاه، إنهم يملأون بطونهم بالمطاعم.

ويشيدون القصور، ويشترون الأطيان، ثم يحدثون الناس عن الفقر المحبوب.

لا شك أن النقمة على هؤلاء واجبة، فهل نظن أمرهم خفيا على حراس الإسلام من قديم؟ إن مواجهتهم بالنقد والتجريح لا يخلو منها عصر:

يا واعظ الناس قد أصبحت متهما...إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها

تعيب دنيا وناسا راغبين لها...وأنت أكثر منهم رغبة فيها

وكان يحيى بن معاذ الرازى يقول لعلماء الدنيا: بيوتكم كسروية، ومراكبكم قارونية، وأوانيكم فرعونية، ومآثمكم جاهلية، ومذاهبكم شيطانية، فأين الشريعة المحمدية؟ وأين ما نقله الأستاذ خالد عن ويلز من قول النبى -صلى الله عليه وسلم- «سيكون فى آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب»، يقول الله تعالي: أَبِى تغترون؟ أم عليَّ تجترئون؟ فبى حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران».. إلى أن قال: وإنى أشهد مع الشيخ خالد أن الرجال الذين يمثلون الجيش المدافع عن الإسلام فى جبهته المترامية لا يشرفون دينهم، ولا يشرفون أنفسهم، وهذا أهون ما يقال فى وصفهم.

ثم ختم كلامه هنا بقوله: ونحن نقول لمن يعملون على إنهاض الإسلام من عثرته: إن الرسول قد رسم لنا طريق الجهاد، وإن شارات الكهانة -كما يقول الأستاذ خالد- أبعد ما تكون عن هذا النهج النظيف.

وفى هذا كله لا يرى الشيخ الغزالى شيئا فى وصف أولئك العلماء بالكهان، كما جاء فى كتاب الشيخ خالد، ولم ينكر عليه إلا أن يعتمد فى وصفهم على ما ينقله عن كتاب -معالم تاريخ الإنسانية- للكاتب الإنجليزى ولز، مع أنه عندنا من مصادر الشريعة وأقوال الأئمة ما يكفى فى وصفهم. ولكنه عاد بعد هذا فقال: إذا كان الشيخ خالد يريد بإطلاق اسم الكهان على العلماء المفرطين فى دينهم أن يشفى غليلا، فلا عليه أن ينعتهم بما شاء:

ومن دعا الناس إلى ذمة...ذموه بالحق وبالباطل

لكن الخطأ الكبير أنه توسع فى مدلول هذه الكهانة، حتى جعل الإسلام كالمسيحية، ومضى فى خطته حتى جعل تاريخ الدينين واحدا، ثم تورط فيما اقترح من إصلاحات بناء على ذلك، فخرج عن طبيعة المسلم الذى يعرف فضل دينه وغناه بمواد البناء، وأسباب البقاء، والذى نلفت إليه الأنظار أن الكهانة صفة رسمية فى أديان أخرى كبالبوذية والبرهمية، ولقب لا غبار عليه بالنسبة إلى رجال الدين المسيحي، الذى تقوم تقاليده الآن على جعل رجال الكهنوت همزة الوصل بين الناس والمعبد، وعلى تكليفهم بأداء طقوس معينة فى الأفراح والأحزان والأمور العامة والخاصة.

أما الإسلام فبريء من كل دلالة دانية أو قاصية لهذا الاسم، وإطلاقه على أى طائفة من المسلمين لا يعدو أن يكون اتهاما لها فى يقينها وصلاحها، وتشبيها لمسلكها بمسلك أصحاب الملل الفاسدة والنحل الشاردة، ورمى بعض العلماء به -كما فعل الشيخ خالد- قد ينظر إليه على أنه تجوز فى التعبير، وإيغال فى الإهانة، أما أن يصل الأمر إلى اعتبار ذلك حقيقة علمية تتصيد لها الشواهد والدلائل فهذا لا معنى له، وما لا يقبل من أحد قط.

فهو هنا يرى أن صاحب كتاب -من هنا نبدأ- توسع فى مدلول الكهانة حتى جعل الإسلام كالمسيحية، والحقيقة أنه لم يجعل الإسلام كالمسيحية فى هذه الكهانة، بل إن كلامه كله فى هذا الموضوع يقوم على أساس تبرئ الإسلام منها، لأنه يرى أن رجال الدين فيه خالفوه حينما جعلوا من أنفسهم كهانا، وجروا فيه كما جرى الكهان فى الأديان الأخرى.

يا واعظ الناس قد أصبحت متهما...إذ عبت منهم أمورا أنت تأتيها

تعيب دنيا وناسا راغبين لها...وأنت أكثر منهم رغبة فيها

وكان يحيى بن معاذ الرازى يقول لعلماء الدنيا: بيوتكم كسروية، ومراكبكم قارونية، وأوانيكم فرعونية، ومآثمكم جاهلية، ومذاهبكم شيطانية، فأين الشريعة المحمدية؟ وأين ما نقله الأستاذ خالد عن ويلز من قول النبى -صلى الله عليه وسلم- «سيكون فى آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم قلوب الذئاب»، يقول الله تعالي: أَبِى تغترون؟ أم عليَّ تجترئون؟ فبى حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تذر الحليم فيهم حيران».. إلى أن قال: وإنى أشهد مع الشيخ خالد أن الرجال الذين يمثلون الجيش المدافع عن الإسلام فى جبهته المترامية لا يشرفون دينهم، ولا يشرفون أنفسهم، وهذا أهون ما يقال فى وصفهم.

ثم ختم كلامه هنا بقوله: ونحن نقول لمن يعملون على إنهاض الإسلام من عثرته: إن الرسول قد رسم لنا طريق الجهاد، وإن شارات الكهانة -كما يقول الأستاذ خالد- أبعد ما تكون عن هذا النهج النظيف.

وفى هذا كله لا يرى الشيخ الغزالى شيئا فى وصف أولئك العلماء بالكهان، كما جاء فى كتاب الشيخ خالد، ولم ينكر عليه إلا أن يعتمد فى وصفهم على ما ينقله عن كتاب -معالم تاريخ الإنسانية- للكاتب الإنجليزى ولز، مع أنه عندنا من مصادر الشريعة وأقوال الأئمة ما يكفى فى وصفهم. ولكنه عاد بعد هذا فقال: إذا كان الشيخ خالد يريد بإطلاق اسم الكهان على العلماء المفرطين فى دينهم أن يشفى غليلا، فلا عليه أن ينعتهم بما شاء:

ومن دعا الناس إلى ذمة...ذموه بالحق وبالباطل

لكن الخطأ الكبير أنه توسع فى مدلول هذه الكهانة، حتى جعل الإسلام كالمسيحية، ومضى فى خطته حتى جعل تاريخ الدينين واحدا، ثم تورط فيما اقترح من إصلاحات بناء على ذلك، فخرج عن طبيعة المسلم الذى يعرف فضل دينه وغناه بمواد البناء، وأسباب البقاء، والذى نلفت إليه الأنظار أن الكهانة صفة رسمية فى أديان أخرى كبالبوذية والبرهمية، ولقب لا غبار عليه بالنسبة إلى رجال الدين المسيحي، الذى تقوم تقاليده الآن على جعل رجال الكهنوت همزة الوصل بين الناس والمعبد، وعلى تكليفهم بأداء طقوس معينة فى الأفراح والأحزان والأمور العامة والخاصة.

أما الإسلام فبريء من كل دلالة دانية أو قاصية لهذا الاسم، وإطلاقه على أى طائفة من المسلمين لا يعدو أن يكون اتهاما لها فى يقينها وصلاحها، وتشبيها لمسلكها بمسلك أصحاب الملل الفاسدة والنحل الشاردة، ورمى بعض العلماء به -كما فعل الشيخ خالد- قد ينظر إليه على أنه تجوز فى التعبير، وإيغال فى الإهانة، أما أن يصل الأمر إلى اعتبار ذلك حقيقة علمية تتصيد لها الشواهد والدلائل فهذا لا معنى له، وما لا يقبل من أحد قط.

فهو هنا يرى أن صاحب كتاب -من هنا نبدأ- توسع فى مدلول الكهانة حتى جعل الإسلام كالمسيحية، والحقيقة أنه لم يجعل الإسلام كالمسيحية فى هذه الكهانة، بل إن كلامه كله فى هذا الموضوع يقوم على أساس تبرئ الإسلام منها، لأنه يرى أن رجال الدين فيه خالفوه حينما جعلوا من أنفسهم كهانا، وجروا فيه كما جرى الكهان فى الأديان الأخرى.

تناقض فى الكتابين

والحقيقة أن كلا من الشيخ خالد والشيخ الغزالى سواء فى أنهما متأثران بالأسلوب الإنشائي، فلا يهمهما إلا تنميق الكلام وتزويقه، وإن وقع الأول فى مثل ما وقع فيه من التناقض فى الطعن فى الأزهريين بأنهم كهان وبأنهم السبب فيما أصاب الدين من تأخر، ثم وصفهم بأنهم على تمام الاستعداد النفسى والذهنى للقيام برسالة الإصلاح الجديدة، وإن وقع الثانى فى عدم تفريقه بين دعوى أن رجال الدين فى الإسلام ساروا فيه سير الكهان، ودعوى أن الإسلام نفسه جاء بنظام الكهانة، ولا خير فى ذلك الأسلوب الإنشائى الذى يطمس الحقيقة، ويجرى وراء الخيال، كأنما وقع ذلك الاضطراب فى موضوع شعري، ولم يقع فى موضوع دينى يجب أن يقتصد من يكتب فيه من تنميق الألفاظ، ويعنى بالوصول إلى الحقيقة فى أسلوب علمى متزن، ليعلم الناس الحقيقة فى هذه الكهانة المزعومة، ويروا أن مصيبتنا فى رجال ديننا ليست فى أن لهم فينا سلطة الكهان، بل فى جمودهم الذى قعد بهم عن النهوض بدينهم، فيجب أن يكون البدء بعلاج هذا الجمود، لا بعلاج تلك الكهانة المزعومة، لأن علاج المرض الحقيقى هو الذى يشفى المريض، والطبيب البارع هو الذى يعرف حقيقة المرض، فلا يتعثر فى علاجه بطب زائف هنا وهناك، بل يقصد إليه من أول الأمر، ليصل إلى علاجه من أقرب طريق، ويصل إلى شفائه فى أقل زمن.

ويجب أن يعلم الشيخ خالد أنه لا يكفى فى إثبات هذه الكهانة ما ذكره من أنها حين كانت ممثلة فى خلافة دينية وحكومة دينية كانت تكتب قديما لوالى مصر قائلة: بَلّغوا عبيد بابنا العالي.

فلم يكن سلاطين آل عثمان الذين كانوا يعدون الرعية عبيدا لهم رجال دين فى الإسلام، حتى يصح أن يقال فيهم إنهم كانوا من الكهان، وإنما كانوا ملوكا مستبدين، يعتقدون أن كل شيء فى الدولة ملكهم، حتى نفوس رعيتهم.

وقد مضت دولة آل عثمان، وذهب ما كان لهم من استبداد فى رعيتم إلى حيث لا يعود، ولا معنى للحديث فى شيء قد ذهب زمنه، ونحن بصدد علاج ما بقى بيننا من فساد، لأنه أولى باهتمامنا، وبتدبير علاجنا.

اشتراكية الصدقات

ويجب ألا يفوتنا ما ذكره الشيخ خالد فى اشتراكية الصدقات، فقد خلط فيه خلطا معيبا، ولم يفهم المغزى من عد الصدقات فى الإسلام من أوساخ الناس، فلا يراد منه إلا تنفير من لا يستحقها منها، وهم القادرون على الكسب من الناس، فهؤلاء لا يصح لهم أن يعتمدوا على الصدقات، ولا يصح لهم أن يأخذوا منها، أما العاجزون عن الكسب فهذه الصدقات ليست أوساخا بالنسبة إليهم، وإنما هى حلال طيب لهم، ولا يمكن أن يعد الإسلام هذه الصدقات أوساخا على الإطلاق، لأنه رغب الناس فيها، ووعدهم بالثواب عليها، ولا يصح أن يرغب فيها ويعد بالثواب عليها وهى فى نظره أوساخ الناس على الإطلاق، ولا يهمنا بعد هذا أن تدخل هذه الصدقات فى باب الاشتراكية أو لا تدخل فيه، لأنها إحسان من صاحبها يقدمه عن طواعية واختيار، ويجب أن يحمد هذا له، ولا يقابل بمثل ذلك التهكم الذى قابله به الشيخ خالد، لأن إعطاءه ذلك عن طواعية خير من أخذه منه قهرا باسم الاشتراكية أو الشيوعية أو نحوهما من الأسماء.

وقد ادعى الشيخ خالد أن تشريع الصدقة يفتح باب المسألة على مصراعيه، لأن وسائل الصدقة الغالبة هى المسألة والإلحاف، فمن يبيح الصدقة عنده يبيح المسألة، مع أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ظل يذم المسألة حتى كاد يجعلها كفرا، وهو القائل «المسألة كلوح فى وجه صاحبها يوم القيامة» والقائل «إياك والمسألة، فإنما هى رضف من النار ملهبة».

وهذه مغالطة ظاهرة من الشيخ خالد، لأن الصدقة شيء، وسؤالها شيء آخر، فالصدقة ابتداء محمودة، وسؤالها مذموم، وإعطاؤها بعد السؤال مذموم، ولا يصح أن يخلط بين الصدقة من غير سؤال والصدقة بسؤال، ولا أن يدعى أن وسائل الصدقة الغالبة هى المسألة، لأن هذا قد يصح فى بعض البلاد المتأخرة، أما البلاد الناهضة فليس فيها شيء من المسألة، بل تجرى فيها الصدقات على نظام يقى الناس شر السؤال، ويجعل حاجات المحتاجين ميسرة لهم فى الملاجئ التى تؤويهم، والمستشفيات التى تداوى مرضاهم، وما إلى هذا من وجوه البر المنظم لهم.

وقد تناول الأستاذ الغزالى الرد على كلام الأستاذ خالد فى اشتراكية الصدقات فكاد يوافقه فيما ذكره فيها، لأنه ذكر ما نقله عن الكاتب الإنجليزى ويلز، ثم قال: ولماذا نجرى مع الأستاذ خالد فى نقل الكلام عن ويلز؟ لا ضرورة لذلك، ولننقل بدلا عنه كلاما فى علاقة الصدقة بالاشتراكية كما يقررها الإسلام، وخطأ فريق من الناس -أو من الكهان- فى فهم هذه العلاقة، ننقله عن كتابنا -الإسلام والأوضاع الاقتصادية- ثم ذكر ما نقله عن هذا الكتاب فقال: كثير من العلماء إذا ذكر عناية الإسلام بالفقراء وحدبه على الطبقات البائسة، لم يجد ما يستشهد به على ذلك إلا الزكاة، تلك الصدقة التى فرضها الله فى أموال الأغنياء حقا معلوما يتسع لحاجات المنكوبين، ويفرج به ضيق المكروبين، وهذا تفكير محدود، واستدلال ناقص، ذلك أن الزكاة لا تعدو أن تكون ضريبة إحسان، ومصارف الزكاة التى بينها الشارع تشير إلى هذا، ومكان الإحسان المالي، فى بناء أى مجتمع ليس مكان القواعد والأوتاد، ومن العبث أن تربط حياة قسم كبير من الأمة بالفضلات التى تلقى إليه من القسم الآخر، والشخص الذى يستطيع العمل من كد يده وعرق جبينه لا يجوز أن نفرض عليه الاعتماد فى حياته كلها أو جلها على الزكاة، وإلا فقد انقلبت الزكاة تشريع إفساد لا تشريع إصلاح، تشريعا يعين على البطالة ويدفع إليها ما دامت الفريضة لا بد من إخراجها، وما دام المحتاجون فلا بد أن يأخذوا منها، وتلك كلها نتائج لا يقصد إليها الدين ولا يمهد لها، فالرجال الأصحاء لا بد أن تهيأ لهم وسائل العمل، والربح الوافر الذى يكسبونه من أعمالهم هو الدعامة الاقتصادية فى بناء كل مجتمع صحيح، بحيث يكون موضع الزكاة معها ثانويا، يظهر مع طوارئ الضعف والعجز والتعطل والقعود، وهذا هو موضع الزكاة الواجب، ومصرفها المعقول، ثم إن توفير أسباب العمل أمر تلزم به الحكومة ويفرض عليها، ويباح لها أن تتخذ من الوسائل الاقتصادية ما تراه كفيلا بتحقيق هذه الغاية، بل يتحتم عليها أن تتخذ هذه الوسائل، وأن تبتكر من المشاريع العمرانية والتحويرات المالية ما يقطع دابر التعطل، ويسوق أفراد الشعب قاطبة إلى ميادين العمل والإنتاج، وليس فى دين الله ولا فى تعاليم الحياة ما يحول دون هذا، بل على العكس هناك من التوجيهات الدينية الخاصة والعامة ما يؤكد هذا المسلك ويحمده، فإن الإسلام مثلا يفرض التجنيد المالى بجانب التجنيد العسكري، ويحتم تعبئة النفوس والأموال لخدمة الحق والفضيلة والإيمان، وتجنيد النفوس والأموال ليس عملا عسكريا بحتا، ومن الخطأ فهم ذلك فى عصر تطورت فيه الحروب حتى أصبحت علما وإنتاجا يستنفد طاقة الأمم حتى لا يبقى لها قطرة، فتجنيد النفوس والأموال هو عمل زراعى وصناعى وتجاري، هو تسخير للقوى المنتجة وجعلها تروسا قوية فى الآلة الدائبة التى ينبغى أن تدور فى أوقات الحرب والسلم معا للإعداد والاستعداد، ومثل هذه الحالة لا يبقى معها عاطل، ولا يعيش فيها متشرد، والمساهمون فى حركتها النشيطة هم جميعا جنود مجاهدون يعرفون رسالة الحياة جيدا، ويقومون بأعبائها على خير وجه، وإلى بعض هذا يشير الحديث الشريف «إن الله يثبت فى السهم الواحد ثلاثة نفر: الذى صنعه، والذى ناوله، والذى رمى به» إلى أن قال: هذه الحقائق التى بسطنا فيها وجهة نظر الإسلام يعرفها صديقنا خالد، وكان حسبه أن يلتزمها عندما تكلم عن اشتراكية الصدقات، لكنه لبس الحق بالباطل لبسا سيئا، والذى يقرأ كلامه فى هذا الموضوع يخرج منه بأن الإسلام يكاد يكون مخطئا فى نظره لأنه فرض الزكاة، غير أنه -أى الإسلام- معذور، لأن لهذا الفرض مبررات كانت موجودة قديما.

والحق أن كون الزكاة فريضة إحسان لا يخرجها عن أن تكون ضربا من الاشتراكية، وهذا ليس معناه أن الإسلام ليس عنده ما يقدمه للاشتراكية إلا فريضة الزكاة، لأن الإسلام جعل منها فريضة دينية لمحاربة الفقر، فجعلها سهلة مقبولة كشأن كل تكليف ديني، لأن تبعته شديدة من جهة العقاب فى الآخرة، وهذا لا يمنع أن نضيف إليها من النظم الاقتصادية ما يكمل وظيفتها الاشتراكية.

هذا والظاهر من كلام الأستاذ خالد أنه لم يتهكم إلا بصدقة النقل فى اشتراكية الصدقة، فلا داعى إلى دعوى أن الذى يقرأ كلامه يخرج منه بأن الإسلام يكاد يكون مخطئا فى فرض الزكاة.

والخلاصة أنه لا يمكن أن يستخلص من الكتابين رأى جديد فى هذا الموضوع، وإنما هما مقالان إنشائيان يساعدان على تعلم الإنشاء، أما الجديد الذى قصدت إليه فى هذا الموضوع فهو أن للإسلام رجال دين علماء لا كهنوت، وأنه يجب أن يكون لهم حق إبداء الرأى فى كل ما يتعلق بالدين، وأن الذى يجب أن يصلح فيهم هو جمودهم، لأنه هو الموجود الآن فيهم لا الكهانة، وأن الزكاة والصدقات ليست أوساخا على الحقيقة، وإنما هى تطهر الأوساخ، فلا تعطى إلا لمن يحصل به هذا التطهير من الفقراء ونحوهم.

الخبز هو السلام

علاقة السلام بالخبز وعلاجها بالاشتراكية

ذكر الأستاذ خالد فى هذا الفصل، أنه لا يمكن سلام مع الجوع، وأن الطريق الأوحد إلى سلام جميل هو الرخاء، وقد أخذ هذا عن العالم الزراعى الإنجليزى سيرجون لويد أور، الذى رأس مؤتمر منظمة الشعوب المتحدة للغذاء والزراعة فى أبريل سنة ١٩٢٨م بواشنطن، إذ قال فى هذا المؤتمر: إذا وجد الخبز وجد السلام، فهما معنى واحد، أما العوز والحرب فهما رفيقان لا ينفصلان أبدًا، وليس أمام العالم اليوم إلا الاختيار بين أحد أمرين: إما المدفع، وإما الخبز، وإذا لم يختاروا الخبز فسيواجه العالم الخراب، حتى لو لم تكن هناك حروب.

ثم ذكر أن الذى يعوق دون شمول الرخاء بيننا ما يأتى:

١- التفاوت البعيد بين طبقتى المجتمع: الأغنياء والفقراء.

٢- الملكيات الزراعية الكبرى.

٣- الإجازات الزراعية.

٤- التفاوت البعيد بين الموظف الكبير والعامل والموظف الصغير.

ثم ذكر أنه لا علاج لذلك سوى الاشتراكية بتعزيز المكانة الاقتصادية للطبقة المتوسطة، حتى يقل عدد الذين فى الحضيض، وعدد الذين فى القمة، ولقد انعقد إجماع العالم المتحضر كله على أن النظام الذى تبلغ به المنفعة الاجتماعية حدها الأقصى فى الوقت الحاضر هو الاشتراكية، ويتجلى هذا الإجماع العالمى الرشيد فى أخذ الدول الناهضة جميعها بهذا النظام، وتطبيقه على مجتمعاتها تطبيقا قد تختلف وسائله، ولكنه فى شتى مظاهره يفضى إلى غاية واحدة، وإن مواكب الأمم الراقية لتخطف الأبصار وهى سائرة فى طريقها إلى قمم الاشتراكية العليا، دون أن تتهم نفسها أو يتهم بعضها بعضا بتلك التهم المعروفة التى نملك منها رصيدا ضخما من الاتهام بالشيوعية أو المبادئ الهدَّامة، أو غير ذلك من التهم المعروفة.