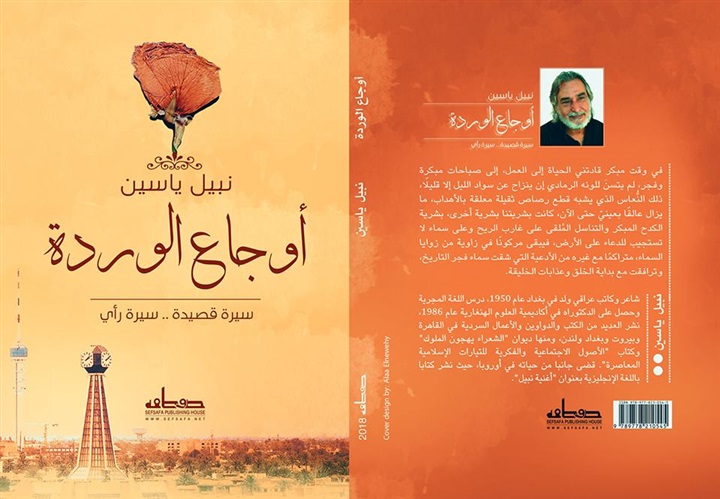

تنفرد «البوابة» بنشر فصلٍ من رواية «أوجاع الوردة» للشاعر العراقى نبيل

ياسين، والصادرة عن دار صفصافة للنشر؛ والتى كتب عنها الناشر «متنٌ من نوع خاص، يمتزج

فيه الذاتى بالموضوعي، الخاص بالعام على نحو يحقق فيه الشاعر نبيل ياسين سينوغرافيا

لا مثيل لها، ونحن نجد فى كل فصل من فصول هذه السيرة تمثلًا لمعالم بغداد من خلال الاستعانة

بالإرث البابلى والسومرى على نحو تشعر وكأنك فى فضاءات ألف ليلة وليلة، بمعنى قدرة

الشاعر على التعامل مع المكان بروح المبدع الخلاق، وقد وجدنا أن جملةً من التداخلات

التى تعيشها هذه السيرة من خلال تشكيل ملامح عدة، هى من لوازم سيرة البطل، ابتداء من

الأب وصولًا إلى الزوجة ندى وانتهاء بكامل الأخرس، وأحسب أن سمة هذه السيرة وسحرها

يأتى من خلال الحديث عن تلك الشخصيات التى يرسم من خلالها الشاعر نبيل ياسين وجوده».

الفصل الأول

أمطارُ اللَّيْلِ:

تلك الأمطار التى ظلت تهطل طوال الليل،

وتنقر على السطح الطيني، كنت أسمعها تنقر على جدران بطن أمى فى اللحظات الأخيرة للطلق

قبل أن أعلن صرختى الأولى فى الفجر، فجر الثامن عشر من آذار منتصف القرن العشرين تمامًا.

قالت أمى إنها أعدت عجين خبزها فى الفجر

- تحت إيقاع تلك الأمطار - الصاخب الذى كان يخيفها وتخشى انهيار السقف المدعم بخشب

الأشجار والنخيل، بينما كانت تسمع صفارة قطار مار على سكة الحديد القريبة، فى ذلك البيت

القابع فى زاوية من زوايا منطقة كرادة مريم فى بغداد، ولكن العجين لم يختمر إلا فى

الضحى، بعد ولادتي، ولم يجد من يخبزه فى ذلك التنور الذى فار فيه الماء، وكأن الطوفان

قادم إلى المدينة مرة أخرى، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فمن مكان عمله البعيد، من

سنجار التى على سفح جبلها رست سفينة نوح بعد الطوفان، عاد أبى مسرحًا من عمله لعدم

صلاحيته للعمل، كان النهار قد انتصف، والمولود الجديد جاء بالأمطار وجاء بأبيه معًا،

الأمر الذى سيكرره أبناؤه معه من جديد بعد أعوام عدة. ظل الأب يذكر سنجار مندهشًا فى

حركة كلام إيقاعية وكأنها فى آخر العالم، وستكون سنجار هذه قصيدة يكتبها المولود الجديد

فى منفاه بعد ثلاثين عامًا:

مرة

قال ياسين:

سنجارُ آخرُ ما يصلُ الناسَ

سنجارُ آخرُ عالِمنا

كان ياسينُ يتركُ زوجتَه وبنيهِ

يتركُ عائلةً

صوَّبَ سنجار فى نفرٍ من جنودِ الملكِ

كان يذهبُ للحربِ كى يأكلَ الخبزَ

يذهبُ للحربِ كى لا يموتَ.

( سنجار١٩٨٠).

وعلى كثرة ما تحدثت أمى عن عودة أبى فى

عام ولادتي، صرت أدعى فيما بعد أننى كنت أعرف وأشاهد كل شيء، فكانت أمى تقول:

- «كيف ذلك، ولم يكن

لك من العمر سوى أيام؟».

وبعد ذلك تحدثت عن وقائع كثيرة كنت شاهدها

فى ذلك العام والعامين التاليين، حتى صرت أصدق- أنا نفسى- أننى كنت أعى العالم منذ

لحظات ولادتى الأولى، وهذا ما جعل همِّى يكبر وأبدو كهلًا فى العام الأول من عمري،

بحيث إننى كنت أثير دهشة أهلى وأنا أحدثهم عن اشتراكى مع زوج خالتى فى حرب ١٩٤٨ بين

العرب وإسرائيل، حيث كان زوج خالتى يقاتل فى صفوف فوج عبد الكريم قاسم فى جنين وطولكرم

قبل ولادتى بسنتين، وفى الوقت الذى ظلت فيه لزوج خالتى ذكريات يسردها على شكل آهات

وآلام عن تلك الحرب، فى المساءات التى يشرب فيها الشاى ويجلس على بساطه كثير الألوان،

أقلعت أنا عن الحديث عن مشاركتى فى الحرب معه، حالما أصبحت الحرب تسكن قصائدى قبل أن

تقع ويتم فيها النصر أو الهزيمة:

الجنودُ

القطاراتُ عُدنَ من الحربِ أمسِ

القطاراتُ عُدنَ إلى الحربِ أمسِ

وأحلامُهم

الجنودُ وأحلامُهم

والشوارعُ ميتةٌ

والجسورُ قطيعٌ من البجعِ التائهِ

(الشعراء يهجون الملوكل

١٩٧١)

أما أبى فقد عاد من الحرب، ولم يذهب إليها

مرة أخرى، وظل يلهم مخيلتى بحروب العشائر فى الجنوب وحروب البرزانيين فى الشمال من

دون أن يطلق رصاصة واحدة، لم يكن يفهم، كعادته فى عدم فهم الكثير مما يحدث حوله، لماذا

يأخذونه إلى حربهم بينما يذهب هو إلى حربه، وسيبقى مقدرًا شجاعة الشيخ خوام فى الجنوب

وشجاعة المُلا مصطفى فى الشمال وهو يسكن بغداد أكثر من ستين عامًا من أعوام عمره.

لا يعرف ياسين...

أين

ولد؟

ولا

يعرف متى؟

لقد ضرب أبوه أحد ضباط الجندرمة الأتراك

الذين كانوا ينهبون الممتلكات تعسفًا فى جباية الضرائب، وقتله فى اشتباك غير متكافئ،

فحمل أغنامه وبنيه وظل متنقلًا من مكان إلى آخر، هاربًا من وجه العثمانيين الذين أصبحوا

بعد سنوات يقايضون بدلاتهم العسكرية وبنادقهم بثياب الفلاحين وبعض الخبز، هاربين أمام

زحف القوات البريطانية التى أخذت تتوغل فى احتلال العراق.

كان ياسين آنذاك فى عمر يسمح له بإمساك

عصاه ومطاردة هؤلاء العثمانيين الذين أذاقوهم سياط سلخ الجلد كلما أرادوا انتزاع ضريبة

منهم، حتى دخل والده بغداد ليستقر فيها وينجب ذريته وكأنه كاهن سومرى ينتقل بطقوسه

إلى بابل.

لم يُعر اهتمامًا إلى أصل، كان يطرد أفراد

عشيرته حينما يأتون إليه ليشركوه فى أفراحهم أو أحزانهم...

كان ملكًا لم يولد من أبناء الملوك...

ساخرًا بطريقة أو بأخرى ممن أتعبوا أنفسهم

بالتفاخر، لم يكن يقرأ أو يكتب، وبسبب هذا كانت تقع عليّ مسؤولية مرافقته إلى كربلاء

أو النجف أو الكاظمية لأقرأ له القرآن أو الأدعية:

أمَّنْ يجيبُ المضطرَ إذا دعاهُ ويكشفُ

السوءَ.

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.

وكان يردد غالبًا بلغة ركيكة، الكلمات

صعبة الإعراب والصرف فى الأدعية الكثيرة، وتلك الليلة فى منتصف شعبان عام ١٩٦٥، حيث

رافقته لزيارة كربلاء وقراءة الأدعية له، ما تزال تتوهج ببدرها الذى رافق باص المرسيدس

الأزرق ذى الثمانية عشر راكبًا فى العودة من كربلاء إلى بغداد، مرة ليوكر على نخلة

ليضئ سعفاتها، ومرة على برية ليعكس رملها، ومرة أخرى على مياه نهر لتتلألأ فضة مياهه.

لم

ينحدر أباؤه من ملوك حمير ولا من سدنة البيت.

ولم تكن أمه سوى حاملة لاسم سومرى من أسماء

خادمات معابد أور واريدو والوركاء، لا يعرف أحد كيف ارتقى إلى الزمن الذى ولدت فيه،

ولم يكن من سادات العرب ولا سلاطين الترك ولا بطارقة الروم ولا أكاسرة العجم، كان مكتفيًا

بنفسه وبساطته وصدقه الفطرى مع نفسه، ساخرًا بحذر من سطوة أمى التى يسرها أن تردد:

- إن أباها جاء معه من مكة بعبيد يخدمونه فى مراكب تجارة الرز

التى يعرف بها.

هى –أيضًا- لم تكن تعير ذلك الانتباه إلى

مثل هذا الامر، هى التى لا تعرف القراءة والكتابة كانت تعد نفسها لأن تكون ملكة، كان

ينقصها تعلم القراءة والكتابة لكى تتوج نفسها على العالم الذى تراه، وربما هذا هو الذى

جعلها - بشكل خاص - تحرص بجهد فاق طاقاتها أحيانًا، على أن يذهب أبناؤها جميعهم إلى

الجامعات، من أجل أن تلبس ذلك التاج الذى حلمت به طويلًا، وتأسفت على فقدانه كثيرًا،

ولم تكن تعرف أن هذه المعرفة ستكون سببًا لمحنهم وآلامهم وجروحهم وتشردهم.

شخصان

متناقضان تمامًا.

كانت أمى تقول: هكذا رأيته منذ أول ليلة

دخل فيها عليّ، كان يكبرها بأكثر من ثلاثين عامًا، جاء أخوها مطر، العابس مثل كهنة

مردوخ إليها وقال لها:

- إن عليها أن تتزوجه.

كانت فى الرابعة عشرة من عمرها، ومنذ ذلك

اليوم ظلت لجاجتها على انعدام العدالة فى الحياة إيقاعية وصاخبة.

انعدام العدالة هو ما ميز حياة أولئك البسطاء

الذين أورثونا التلازم بين البساطة وانعدام العدالة، والذى سيظل الترتيلة التى نرددها

فى كل معبد ننزله فى الطريق بين بابل وبغداد، وأريدو وبغداد، وآشور وبغداد، والكوفة

وبغداد، والبصرة وبغداد، والموصل وبغداد، وبين بغداد ومدن المنفى التى سقطت واحدة بعد

الأخرى فى هزائم منكرة من انعدام العدالة والتلازم بينها وبين التاريخ.

لم يبقَ أكثر من بضعة مشاهد ترقى فى الذاكرة

من بقاع لم تعد قائمة أبدًا، الزقاق، الذى شهد الطوفان وخروج الحيات والصراصر والخنافس

وحيات أم سليمان وأبو بريص، تهدم بعد أن كان عالمًا يضج بنباح كلاب شمسة العوراء، ونكات

صبحة المريرة التى تطرد الغجر المتسولين القادمين من البادية إلى بغداد، بشعورهم الطويلة،

وعصيهم التى يطردون بها الكلاب النابحة وراءهم بحركة رتيبة إلى اليمين واليسار من دون

أن يلتفتوا إليها، حتى لتبدو تلك العصى فى حركتها وكأنها ذيل كلب يتمسح بصاحبه، تلك

الأمطار التى تطاردنى لم تكفِ عن تهديم حياتي، هدمت ذلك الزقاق قبل أن تهدمه مرة أخرى

البلدوزرات، ذلك الزقاق الذى أوجدته الخليقة قريبًا من القصر الملكى الذى لم يكتمل

حتى تحول إلى قصر جمهوري، واكتشفت آنذاك، فى السابعة من عمري، أن العالم الواسع الذى

كنت أعيشه من سكة الحديد غربًا إلى الكنيسة شرقًا لم تكن مساحته تتجاوز كيلو مترًا

مربعًا واحدًا، بينما كان يضم الخليقة من بعد الطوفان حتى القيامة.

ظلت أمى تنتظرنى سبع سنوات حتى ولدت، من

أجل ذلك وهبتنى منذ اليوم الأول لولادتى إلى الأئمة والأولياء.

ذهبت بى وأنا ابن ستة أشهر إلى كربلاء

لتربطنى بالفاجعة، ألبستنى كفنًا أبيض، وأسلمتنى إلى المطبرين ليشجوا جبهتى بسيوفهم،

وحينما كان الدم يسيل مني، كانت النساء العاقرات تأتين لتحبلن بدمي، وتلدن أطفالًا

من الروح التى شدت إليها أبناء الروح، وبقيت عشر سنوات أرحل كل عاشوراء إلى الطف، إلى

الغاضرية، إلى كربلاء لألبس كفني، الذى ظل يكفننى إلى اليوم كمنذور للعذاب والألم والأوجاع،

وأحمل سيفى صائحًا بين حشود مأخوذة تمامًا، وبين إيقاع الصناجات والطبول:

حيدر، حيدر، حيدر، حيدر.

بينما الدماء تسيل والنسوة يبكين وكاهنات

البلاد ينشجن بذلك الإيقاع الدامي:

نادى السَبطْ... يا زينبْ الحزنانة.

شعلوا الشموعْ.... للقاسم بصيوانه.

وكنت أذهب فى أيام عاشوراء مع خالتى الملاية،

حاملًا كتبًا مجلدة بقماش أسود، ومخطوطة باليد لإشعار فاجعة كربلاء، وغالبًا ما حللت

محل القاسم العريس القتيل، بعد أن ألبس ملابسه البيضاء بينما رائحة الحناء وأوراق الآس

تملأ المكان، لقد أقلعت عن التطبير فى العاشرة، وتطيّرت أمى وقالت:

- لا يمكنك ذلك....

إنك منذور...

لكنى أصبحت أحمل دور الشبيه:

وحملت فاجعتى ومضيت:

وكان هذا الرأسُ

يُحمل فوق الرمحِ

يموتُ فيه الأمسُ

يطلع منه الصبحُ

(مرج الدم ١٩٦٩)

لا أعرف ما إذا كنت أكرر سيرة أبي، وما

إذا كنت أستنسخ صورة آباء وأجداد أعيد سيرتهم، لكن ما أخشاه هو أن يكرر أبنائى سيرتي،

ليس لى ما أحب أن يكرروه سوى ذلك التمسك بإنسانيتي.

كان

لى فى عصر طفولتى عدوان لدودان:

الطنطل والسعلوة

لقد ملأتنا حكايات الجدات والأمهات والآباء،

وملأت مخيلة الجميع الذين يتعوذون من شرورهما وفتكهما حتى تجسدا لى فى كل طيف ظلمة

عشته فى طفولتي، وأعيشه الآن، فأنا أمشى اليوم فى شوارع مدن مضاءة، وأتصور فى كل منعطف

معتم أن سعلوة ستنبثق لى من قلب الظلام، وأن طنطلًا سيخرج مكشرًا عن أنيابه الطويلة،

ضاحكًا ليغوينى بمرحه الذى يقود إلى الكارثة.

لقد قطعت امى ليالى وحدتها مع أبنائها،

وليالى خوفها بحكايات من أعماق التاريخ، من ميثولوجيا البشر، ومن خرافة المادة الحية،

اختلط فيها النبل واللؤم، والإنسان والسعلاة، والدبة الهائلة والمرأة والمخيلة والخوف

والتآمر، والآلهة والقرابين والبؤس والسعد، حتى كنت وما أزال أتخيل أن بلاد الرافدين

أعطت كل ما تملك للبشرية لكى تظل هى حية فى صورة القربان، حتى تحولت البلاد كلها إلى

مذبح مقدس، وفى سياق الحكايات تلك المتقطعة بهرولة الكلاب على سطح لين من الطين والتبن

وحصير النخيل، كانت كوى الظلام تجسد هيئات طناطل وسعلوات ودببة، يقوم ضوء الفانوس الباهت

بإعطائها ملامح أسطورية.

هكذا تشكلت صورة عصر طفولتى من أب غائب

فى عمل بعيد يعود كل شهرين، كما يعود مبشر أو منتظر بشعره الأشيب، ولحيته القصيرة الحزينة،

حاملًا معه - مثل رجل الثلج - الجوز والعسل القروي، وأم تعيد كل ليل حكاية تنهش فيها

لحم الوحدة، ووجل وقع أقدام الكلاب الراكضة على سطح البيت، وأصوات الجرذان التى تقرض

خشب أعمدة السقف، كما لو أنها تواصل تكليفًا بتقويضه فى منتصف الليل.

حتى العاشرة من عمري، كان قد تقوض بيتان

بفعل الجرذان والطوفان، ووقع أرجل الكلاب الراكضة فى الليل، انتهت المشاعية الأولى،

وعادت السلطة إلى موقعها إلى القوة والملكية، ولم يعوضنا مالك الأرض عن الخوف والطوفان

والميثولوجيا والخرافات وقصص الليل والسعال الليلى وعودة خالى مع ثلاثة أبناء:

الأول: أخرس.

الثاني: بعينين

حادتين مثبتتين على نقطة بعيدة سيصنع تاريخه الشخصى حتى اليوم على هيئة رجل جالس على

صفيحة معدنية، حالقًا رأسه بيده كل يوم، وكأنه أحد كهنة بوذا، صامتًا لا يفصح عمّا

إذا كان كائن أسطورى قد أجلسه هكذا حتى هذا اليوم.

الثالث: مات متلهفًا

اللحاق بأمه التى سبقته إلى القبر بثلاثة أسابيع.

وأنا صغير تعرفت على مراسيم الدفن، فقد

ذهبت إلى المقبرة حاملًا جنازة الصغير الذى تعلق بي، والذى لا أحمل منه حتى الآن سوى

صورة مفرق شعره المبلل، وأنا أسرّح له شعره الأسود اللامع بمشط من خشب، وابتسامته الوادعة

تلوح على محيّاه، بينما البلابل تغرد فى الباحة، وفوق الأشجار المحيطة بالبيت فى ضحى

يوم لا أتذكر، هل كان من أيام الصيف أم من أيام

الشتاء؟

لقد دفنت (التراكتورات) كل أيامى تلك،

لم أعد أستطيع رؤية أى حجر أو قطعة طين أو ذرة تراب منها، ولعل ذلك ما جعلنى باستمرار

دائم الشعور بالفقدان، ودائم البحث عمّا تبقى من قطع الماضى المتكسرة والمتناثرة فى

زوايا مدينة بغداد، مغمورة بالتراب والدم المتيبس والصدأ وفخار التاريخ، حتى أننى ما

أزال مندهشًا كيف أن أمى ترفض كليًا تصديق تلك الواقعة التى ما تزال ماثلة بكل تفاصيلها

أمامي، فى تلك الليلة التى زارنا فيها جدى بثيابه البيضاء ولحيته البيضاء، وعمامته

البيضاء وجلسته تلك فى وسط الحجرة على بساط صوفي، بينما طرح عصاه إلى جانبه، كان يحدثنى

بعد أن أنهى صلاة العشاء فى عتمة الحجرة التى يضيئها الفانوس المعلق بمسمار مغروز فى

العمود الأوسط الذى يرفع السقف.

كانت أمى تقول لي:

- ولكن ليس لك جد حي، فكيف حدث أن زارنا جدك؟.

وكانت تقوض كل فرحى بنفيها قصة زيارة شيخ

مثل هذا، وتعزى القصة كلها إلى مخيلتى أو إلى علاقة صوفية مبكرة بالأئمة والأولياء.

ثم

تقول:

- لعله كان أحدهم..

فتقبلنى لتتبرك بهذا الشرف الطهرى الذى

لا يتسنى لأحد ما أن يناله، ولا أدرى من كان ذلك الشيخ المهيب بلحيته وثيابه البيضاء

الذى ترك لى صورته جالسًا على أرضية الحجرة مثل ملاك عجوز يشع من وجهه فيض النور الذى

يتحلق فى هالات تزخرف عتمة حجرة لم تعد فى الوجود، وكل ما تبقى منها، هو صوت حفيف أجنحة

ملائكة صغار ما أزال أسمعه دائرًا فى المكان، ومثلما بقيت صورة ذلك الشيخ، بقيت صورة

ذلك الباب الذى كانت الطرقات عليه تشبه الطرقات على بوابة الجحيم، صاخبة، قوية، مترددة

فى الخواء، كان الباب عبارة عن إطار خشبى سميك مرقوم بصفائح علب زيت الراعى الصفراء،

وعلب زيت زبيدة الحمراء، كان يبدو وكأنه باب لمغارة عفريت، كان من الخارج بمحاذاة الطريق،

لكنه من الداخل ينخفض بمقدار قدم أو أكثر، فكانت تقوم دكة طينية واطئة، ولأول مرة فى

حياتى جمعت من طين الباحة ما صنعت به تماثيل لأسود وفيلة وكلاب وضعتها على الدكة، فبدت

كأنها نصب تحرس معبد مردوخ فى بابل، سيبقى عالم الروح طاغيا فى المخيلة، وفى التحديق

الليلى بنجوم السماء فى ليالى الصيف التى ننام فيها على السطوح، وسيكون الفضاء الكونى

والحياة الدنيا والعالم الآخر موضوعًا روحانيًا يعمق بخوره وأسراره وحناؤه وموتاه وملائكته

وكهانه وصلواته وخفوت شموعه مسيرة بشرية تتصل طوابيرها منذ الخليقة من دون أن يعرف

أحد، المغزى العبثى لكل هذا العناء الإلهى بتكوين الخليقة، مغزى عبثى يبدو وكأنه نفس

المغزى العبثى للخلق والإبداع الذى نحاول أن يكون تبريرًا من نوع ما لوجودنا الذى لم

يستطع جلجامش أن يحتفظ بعشبته:

والطريقُ إلى العائلة

طريقى

وآخرُ أغنيةٍ فى فمى

وآخرُ عشبٍ ستسرقه حيةٌ من ثيابي

( الإخوة ياسين مرة

ثانية ١٩٩١).